1 - En cuisine, aimait à dire Curnonsky le prince des gastronomes, on invente plus, on retrouve. La belle aventure

de la grande cuisine française est là pour le démontrer.

Cette grande cuisine et celle des Chefs, depuis Taillevent, qui fut celui d'un roi de France, jusqu'à Carême qui fut

celui de Rothschild, roi de la finance. Chef à la cour, Chefs des grands seigneurs et des riches bourgeois, ils bâtirent

de leurs mains cette universalité de la cuisine française qui n'est pas contestée.

celui de Rothschild, roi de la finance. Chef à la cour, Chefs des grands seigneurs et des riches bourgeois, ils bâtirent

de leurs mains cette universalité de la cuisine française qui n'est pas contestée.

Cinq siècles de recherches gourmandes aboutirent à une perfection qui fit sa gloire. Déjà, en préface au Dons de

Comus, François Marin qui fut cuisinier de Mme de Gesvres pouvait écrire : « La cuisine ancienne est celle que les

Français avaient mise en vogue par toute l'Europe et qu'on suivait presque généralement. »

Comus, François Marin qui fut cuisinier de Mme de Gesvres pouvait écrire : « La cuisine ancienne est celle que les

Français avaient mise en vogue par toute l'Europe et qu'on suivait presque généralement. »

C'est pour la servir que l'Europe des rois, des empereurs, des grands de ce monde, puis ensuite des palaces, fit appel

aux Chefs français. Escoffier, Prosper Montagnié, Nignon, bien d'autres encore furent ses ambassadeurs. Leurs

élèves aujourd'hui perpétuent leur renseignement et se réfèrent à Carême. Par ce que Carême, dont on a dit qu'il fut

le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, reste le nom phare de la table. Mais il y eut un « avant Carême » non

négligeable !

aux Chefs français. Escoffier, Prosper Montagnié, Nignon, bien d'autres encore furent ses ambassadeurs. Leurs

élèves aujourd'hui perpétuent leur renseignement et se réfèrent à Carême. Par ce que Carême, dont on a dit qu'il fut

le roi des cuisiniers et le cuisinier des rois, reste le nom phare de la table. Mais il y eut un « avant Carême » non

négligeable !

Certes, c'est dans les casseroles de Carême et celle de ses successeurs, puis dans les casseroles des gloires de la

cuisine d'aujourd'hui qui ont nom Fernand Point, Alexandre Dumaine, Alex Humbert et, pour les plus jeunes, Jacques

Manière, Pierre Pointaire ou Paul Bocuse (que ceux que j'oublie mon excuse) que se retrouve l'enseignement de cinq

siècles d'art culinaire. Quelquefois on oublie l'origine même de la recette. Quelquefois on la réinvente avec les

moyens du bord, avec les éléments du quotidien. Où, pensant l'améliorer, on la trahit.

cuisine d'aujourd'hui qui ont nom Fernand Point, Alexandre Dumaine, Alex Humbert et, pour les plus jeunes, Jacques

Manière, Pierre Pointaire ou Paul Bocuse (que ceux que j'oublie mon excuse) que se retrouve l'enseignement de cinq

siècles d'art culinaire. Quelquefois on oublie l'origine même de la recette. Quelquefois on la réinvente avec les

moyens du bord, avec les éléments du quotidien. Où, pensant l'améliorer, on la trahit.

Ce que nous avons voulu ici, c’est remonter aux sources. C'est retrouvé la vérité première de ces mets qui se sont

prolongés durant des siècles dans l'appétit du gourmet. C’est mettre à la portée de la femme d'intérieur de

glorieuses créations d'autrefois demeurées d'actualité.

prolongés durant des siècles dans l'appétit du gourmet. C’est mettre à la portée de la femme d'intérieur de

glorieuses créations d'autrefois demeurées d'actualité.

Car la cuisine ne vieillit pas. Ce sont les chefs qui, parfois, vieillissent puisqu'ils sont comme nous tous, mortels.

À travers la vie qui va, la cuisine est restée vivante, en ses vieux ouvrages souvent illisibles, souvent rarissime et

méconnus. Si le règne de l'homme, ainsi que disait Nignon, n'a vraiment commencé lorsqu'il a raffiné sa cuisine,

ce règne a commencé il y a longtemps, peut-être avec le premier ouvrage de recettes connu : le Viandier, de

Taillevent. Pour qu'il continue, que pourrions-nous espérer de mieux que d'y retrouver le plaisir des mets ?

À travers la vie qui va, la cuisine est restée vivante, en ses vieux ouvrages souvent illisibles, souvent rarissime et

méconnus. Si le règne de l'homme, ainsi que disait Nignon, n'a vraiment commencé lorsqu'il a raffiné sa cuisine,

ce règne a commencé il y a longtemps, peut-être avec le premier ouvrage de recettes connu : le Viandier, de

Taillevent. Pour qu'il continue, que pourrions-nous espérer de mieux que d'y retrouver le plaisir des mets ?

On s'étonne de tant de simplicité parfois, de tant d'imagination déjà, de tant de subtilité toujours. La France, disait

Georges Duhamel, est un heureux pays « qui prépare en même temps l’huile d’olive et le beurre fin, le vin et la bière,

qui récolte des châtaignes et des oranges, du seigle et des citrons ; qui élève des bestiaux, ménage son gibier, broie

son froment, cultive une foule de légumes, même ceux de faible et de mauvais rapports ; invente des fromages,

distille des eaux de vie, distingue les champignons, récolte du miel, pêche des poissons, fabrique du sucre, honore

les œufs, ne méprise rien de ce qui se mange, même pas les grenouilles, même pas les truffes ».

Georges Duhamel, est un heureux pays « qui prépare en même temps l’huile d’olive et le beurre fin, le vin et la bière,

qui récolte des châtaignes et des oranges, du seigle et des citrons ; qui élève des bestiaux, ménage son gibier, broie

son froment, cultive une foule de légumes, même ceux de faible et de mauvais rapports ; invente des fromages,

distille des eaux de vie, distingue les champignons, récolte du miel, pêche des poissons, fabrique du sucre, honore

les œufs, ne méprise rien de ce qui se mange, même pas les grenouilles, même pas les truffes ».

C'est pour cela que la cuisine française est ce qu’on dit qu'elle est. C'est pour cela que vous trouverez ici les recettes

les plus modernes, les plus neuves, les plus originales, les plus classiques aussi plus que né au cours des siècles des

recherches des Chefs et de l'amour de la table.

2-Le Viandier

On a coutume de considérer le Viandier comme le premier des livres de cuisine. C'est une erreur puisque le

« Traité où l'on enseigne à faire et appareiller tous boires comme vin, clairet, mouré et autres, ainsi qu'à appareiller

et assaisonner toutes viandes selon divers usages de divers pays »(Ouf !) a vraisemblablement été composé vers

1290.

« Traité où l'on enseigne à faire et appareiller tous boires comme vin, clairet, mouré et autres, ainsi qu'à appareiller

et assaisonner toutes viandes selon divers usages de divers pays »(Ouf !) a vraisemblablement été composé vers

1290.

Également le Grand Cuisinier de toute cuisine a été composé entre 1350 et 1380. Mais ces manuscrits se sont perdus

et leur première édition ne date que de l'an 1540, bien après le Viandier.

et leur première édition ne date que de l'an 1540, bien après le Viandier.

Un siècle plus tard exactement. En effet, le Viandier (dont le titre exact est « Ci après sensuyt le viandier pour

appareiller toutes manières de viande que Taillevent, queulx du roi, nostre sire fit tant pour abiller et appareiller

boully, rosty, poissons de mer et d'eau douce, saulces, espices et aultres choses à ce convenables et nécessaires

comme cy après sera dit... ») parut en édition imprimée en 1440.

appareiller toutes manières de viande que Taillevent, queulx du roi, nostre sire fit tant pour abiller et appareiller

boully, rosty, poissons de mer et d'eau douce, saulces, espices et aultres choses à ce convenables et nécessaires

comme cy après sera dit... ») parut en édition imprimée en 1440.

Taillevent, son auteur, l'avait rédigé après 1373 et il avait certainement eu connaissance du Grand cuisinier de toute

cuisine en manuscrit.

cuisine en manuscrit.

Qui était Taillevent ? Dans son CXXXe huitain (Testament), François Millon renvoie à lui comme un personnage

déjà légendaire :

déjà légendaire :

« si allé veoir en Taillevent

Ou chapitre de fricassure...

Pour lire la suite, cliquez sur "plus d'info" :

Pour lire la suite, cliquez sur "plus d'info" :

Enfant de cuisine au service de la reine Jeanne d'Évreux, Guillaume Tirel devint successivement queux de Philippe

de Valois, de Mgr le Dauphin du Viennois, puis du duc de Normandie. En 1373 il est nommé par Charles V premier

queux du roi et Bertrand Guégan pense que c'est à partir de cette date et pour occuper ses loisirs qu'il commença de

rédiger son ouvrage. En 1392, il devient maistre des garnisons de cuisine de Charles VI. Il meurt vers 1395.

de Valois, de Mgr le Dauphin du Viennois, puis du duc de Normandie. En 1373 il est nommé par Charles V premier

queux du roi et Bertrand Guégan pense que c'est à partir de cette date et pour occuper ses loisirs qu'il commença de

rédiger son ouvrage. En 1392, il devient maistre des garnisons de cuisine de Charles VI. Il meurt vers 1395.

En 1349, Philippe de Valois lui avait fait don d'une maison à Saint-Germain-en-Laye. Tirel acquiert aussitôt un

emplacement, pour sa sépulture, dans le prieuré voisin de Notre-Dame d’Hennebont. Ce prieuré, vendu plus tard

comme bien nationale, fut pillé à la Révolution ; dans la tombe violée dormais Taillevent et ses deux femmes, Jeanne

Bonnard et Isabeau le Chandelier, veillés par les squelettes de deux lévriers.

emplacement, pour sa sépulture, dans le prieuré voisin de Notre-Dame d’Hennebont. Ce prieuré, vendu plus tard

comme bien nationale, fut pillé à la Révolution ; dans la tombe violée dormais Taillevent et ses deux femmes, Jeanne

Bonnard et Isabeau le Chandelier, veillés par les squelettes de deux lévriers.

La pierre tombale, richement sculpté, se trouve au musée de Saint-Germain depuis le 24 juillet 1814. Elle représente

Guillaume Tirel en homme d'armes, entre ses deux femmes, tenant un écu orné de trois marmites bordées de six

roses.

Guillaume Tirel en homme d'armes, entre ses deux femmes, tenant un écu orné de trois marmites bordées de six

roses.

On a tenté d’identifier Tirel avait que le héraut de cuisine breton qui, selon Froissart, fut chargé de porter au roi

d'Angleterre un défi du roi de France. En fait il était sans doute normand et l'érudit Paul Lacroix, plus connu sous le

nom de « Bibliophile Jacob », a tracé de lui ce portrait : « il était de petite taille et si gras, six rangs du ventre, du dos

et des membres que, de loin, il avait l'air de rouler plutôt que de marcher ; son énorme tête, coiffé d'un bonnet noir

retroussé des bords, comme un mortier de président, ressemblait à une marmite surmontée de son couvercle; ses

yeux gris étaient perdus au milieu d'une masse de chair naissante et vermillonnée ; son nez avaient en grosseur ce

qui lui manquait en longueur ; quant à ses cheveux, ils ne se montraient jamais, et Taillevent ne se découvrait pas

devant le roi. Ses jambes épaisses, et pareilles à des fûts de colonne, ses mains larges et potelées, sa monstrueuse

carrure d’épaules, s'étonnaient d'appartenir au même corps. Il était vêtu d'un pourpoint et de chausses justes, qui ne

gênaient pourtant aucun de ces mouvements, à cause de l'étoffe de laine souple et moelleuse composant cette

blanche livrée de cuisinier ; son tablier de toile était relever d'un pan avec une certaine coquetterie, est un coutelas

dans sa gaine du cuir tenait la place de la dague ; il avait souvent une cuillère à pot, une lardoire et une chaîne de

tournebroche pendues à la ceinture, armes parlantes de sa profession. »

d'Angleterre un défi du roi de France. En fait il était sans doute normand et l'érudit Paul Lacroix, plus connu sous le

nom de « Bibliophile Jacob », a tracé de lui ce portrait : « il était de petite taille et si gras, six rangs du ventre, du dos

et des membres que, de loin, il avait l'air de rouler plutôt que de marcher ; son énorme tête, coiffé d'un bonnet noir

retroussé des bords, comme un mortier de président, ressemblait à une marmite surmontée de son couvercle; ses

yeux gris étaient perdus au milieu d'une masse de chair naissante et vermillonnée ; son nez avaient en grosseur ce

qui lui manquait en longueur ; quant à ses cheveux, ils ne se montraient jamais, et Taillevent ne se découvrait pas

devant le roi. Ses jambes épaisses, et pareilles à des fûts de colonne, ses mains larges et potelées, sa monstrueuse

carrure d’épaules, s'étonnaient d'appartenir au même corps. Il était vêtu d'un pourpoint et de chausses justes, qui ne

gênaient pourtant aucun de ces mouvements, à cause de l'étoffe de laine souple et moelleuse composant cette

blanche livrée de cuisinier ; son tablier de toile était relever d'un pan avec une certaine coquetterie, est un coutelas

dans sa gaine du cuir tenait la place de la dague ; il avait souvent une cuillère à pot, une lardoire et une chaîne de

tournebroche pendues à la ceinture, armes parlantes de sa profession. »

Le Viandier fut réimprimé de nombreuses fois : vers 1520 par Guillaume Nyverd vers1525 par Pierre Gaudoul, puis

par Jean Trepperel, Denis Janot. À Lyon, en 1545, par la veuve Barnabé Chaussard. Enfin par Benist Rigaud (1550)

et Pierre Rigaud (1602 et 1603). Le texte des manuscrits étant retouché et allongé souvent considérablement.

par Jean Trepperel, Denis Janot. À Lyon, en 1545, par la veuve Barnabé Chaussard. Enfin par Benist Rigaud (1550)

et Pierre Rigaud (1602 et 1603). Le texte des manuscrits étant retouché et allongé souvent considérablement.

Raymond Oliver possède le rare incunable de 1490. Ce texte a été transmis par quatre manuscrits que le baron

Jérôme Pichon et Georges Vicaire ont publiés en 1897. La Bibliothèque nationale possède également un des premiers

manuscrits. Au-dessous de l'Explicit, on peut lire la note suivante : « C’est Viandier fu acheté à Paris par moy,

Pierre Buffaut, l’an MCCCCIIIIJXXXIJ (1492) ou pris de VJ s. par. »

Jérôme Pichon et Georges Vicaire ont publiés en 1897. La Bibliothèque nationale possède également un des premiers

manuscrits. Au-dessous de l'Explicit, on peut lire la note suivante : « C’est Viandier fu acheté à Paris par moy,

Pierre Buffaut, l’an MCCCCIIIIJXXXIJ (1492) ou pris de VJ s. par. »

Comme déjà autant d’Apicius, Taillevent cuit ses viandes et ses poulailles à l'eau avant de les rôtir ou de les braiser.

Il épaissit ses sauces avec du pain, souvent rôti. Il épice et sucre fortement.

Le Ménagier de Paris est plus qu'un livre de cuisine. C'est un ouvrage d'économie domestique, composée entre juin

1392 et septembre 1394, par un bourgeois de Paris.

Il épaissit ses sauces avec du pain, souvent rôti. Il épice et sucre fortement.

3 -Le Ménagier de Paris.

1392 et septembre 1394, par un bourgeois de Paris.

Ce riche bourgeois du règne de Charles VIa cacher son nom. On peut penser qu'il était magistrat, mais ce n'est

qu'une supposition. En tout cas on devine, à le lire, qu'il était déjà d'un âge certain lorsqu'il épousa une orpheline de

quinze ans. C'est à son usage qu'il écrivit ce Ménagier.

qu'une supposition. En tout cas on devine, à le lire, qu'il était déjà d'un âge certain lorsqu'il épousa une orpheline de

quinze ans. C'est à son usage qu'il écrivit ce Ménagier.

Il avait plusieurs domestiques : maistre Jehan le despensier (intendant, probablement), Agnès la Béguine

(femme de chambre de la jeune épousée), etc.A propos de cette dernière, il écrit :

(femme de chambre de la jeune épousée), etc.A propos de cette dernière, il écrit :

« Ne prenez aucunes chambrières que vous ne sachiez avant où elles ont demeuré, et y envoyez de vos gens pour

enquérir de leur condition sur le trop parler et de trop boire... Si vous ayez filles ou chambrières de quinze à

vingt ans, pour ce que, en tel âge, elles sont sottes et n'ont guère vu du siècle, que vous les fassiez coucher près de

vous en garde-robe ou chambres où il n'ait lucarne ni fenêtre basse, ni sur rue... »

enquérir de leur condition sur le trop parler et de trop boire... Si vous ayez filles ou chambrières de quinze à

vingt ans, pour ce que, en tel âge, elles sont sottes et n'ont guère vu du siècle, que vous les fassiez coucher près de

vous en garde-robe ou chambres où il n'ait lucarne ni fenêtre basse, ni sur rue... »

On comprend que cet ouvrage, le premier du genre, soit d’une importance capitale pour qui s'intéresse à la vie du

Moyen Âge. Mais, répétons-le, pour avoir été écrit vers 1394, le Ménagier de Paris ne nous a été conservé que par

trois manuscrits du XVe siècle (deux appartinrent aux Ducs de Bourgogne). Visiblement son auteur anonyme a

connu le Grand Cuisinier de toute cuisine composé le premier de tous, vers 1350, et dont la première édition ne

remonte qu'à 1540, près de deux siècles plus tard, et le Viandier.

Moyen Âge. Mais, répétons-le, pour avoir été écrit vers 1394, le Ménagier de Paris ne nous a été conservé que par

trois manuscrits du XVe siècle (deux appartinrent aux Ducs de Bourgogne). Visiblement son auteur anonyme a

connu le Grand Cuisinier de toute cuisine composé le premier de tous, vers 1350, et dont la première édition ne

remonte qu'à 1540, près de deux siècles plus tard, et le Viandier.

Ce qui explique que le Ménagier de Paris se complète par un « Traité de cuisine » dans lequel il est visible que

l'auteur a connu les ouvrages précédents sur manuscrit. Il améliore et commente pour sa jeune épouse les recettes

de ces « anciens ». Bertrand Guegan, qui a étudié parfaitement ces recettes remarque que, contrairement à

Guillaume Tirel (le Taillevent), notre bourgeois n'a que peu de goût pour le sucre, mais qu'il fait une consommation

égale d'épices. « Parfois, dit-il, il se hasarde à des expériences curieuses, comme lorsqu'il fait frire des écrevisses à

l’huile, avec du poisson, ou que, pour faire cuire des deux côtés à la fois la tarte au fromage (qu'il nomme

arboulastre), il superpose à la poêle qui contient sa préparation une autre poêle emplie de charbons ardents. »

Enfin notre bourgeois se révèle gastronome et donne de conseils précieux : « En hiver conins prês de huit jours

sont bons et, en été, de quatre jours, mais qu’ils n'aient pas senti le soleil. »

l'auteur a connu les ouvrages précédents sur manuscrit. Il améliore et commente pour sa jeune épouse les recettes

de ces « anciens ». Bertrand Guegan, qui a étudié parfaitement ces recettes remarque que, contrairement à

Guillaume Tirel (le Taillevent), notre bourgeois n'a que peu de goût pour le sucre, mais qu'il fait une consommation

égale d'épices. « Parfois, dit-il, il se hasarde à des expériences curieuses, comme lorsqu'il fait frire des écrevisses à

l’huile, avec du poisson, ou que, pour faire cuire des deux côtés à la fois la tarte au fromage (qu'il nomme

arboulastre), il superpose à la poêle qui contient sa préparation une autre poêle emplie de charbons ardents. »

Enfin notre bourgeois se révèle gastronome et donne de conseils précieux : « En hiver conins prês de huit jours

sont bons et, en été, de quatre jours, mais qu’ils n'aient pas senti le soleil. »

Le conin (ou connin) si le lapin. On voit que notre homme n'est pas pour le faisant usage excessif ! Il dit encore :

« Carpe doit être très cuite, ou autrement c’est péril de la manger. La carpe qui a l’écaille blanche et non mi-jaune

mi-rousse, est de bonne eau. Celle qui a de gros yeux et saillant hors de la tête, et le palais et la langue mous et unis,

est grasse. » Il dit enfin : « Coulombs ramiers sont bons en hiver... Les truites blanches sont bonnes en hiver et les

vermeilles en été. Le meilleur de la truite est la queue, et de la carpe, est la tête. Alose franche entre mars en saison. »

« Carpe doit être très cuite, ou autrement c’est péril de la manger. La carpe qui a l’écaille blanche et non mi-jaune

mi-rousse, est de bonne eau. Celle qui a de gros yeux et saillant hors de la tête, et le palais et la langue mous et unis,

est grasse. » Il dit enfin : « Coulombs ramiers sont bons en hiver... Les truites blanches sont bonnes en hiver et les

vermeilles en été. Le meilleur de la truite est la queue, et de la carpe, est la tête. Alose franche entre mars en saison. »

La première édition moderne du Ménagier de Paris et de 1846. Le baron Pichon, son auteur a publié en appendice les

recettes de nommé Hotin, cuisinier de Mgr de Roubaix. Ce Hotin donne des recettes de sauces force singulières, de

crèmes cuites, ainsi que celle d'un « brouet de fleur de tournesol ».

recettes de nommé Hotin, cuisinier de Mgr de Roubaix. Ce Hotin donne des recettes de sauces force singulières, de

crèmes cuites, ainsi que celle d'un « brouet de fleur de tournesol ».

Le Ménagier de Paris donne encore des recettes du porcelet farci (jaunes d’œufs, châtaignes, chair à saucisse,

fromage vieux, safran et gingembre), d’un ragoût de foies et gésiers de volailles au vin et au verjus, d’un brouet

d’anguilles, etc. Et propose le types d’un menu à quatre services d’un riche bourgeois au Moyen Âge :

fromage vieux, safran et gingembre), d’un ragoût de foies et gésiers de volailles au vin et au verjus, d’un brouet

d’anguilles, etc. Et propose le types d’un menu à quatre services d’un riche bourgeois au Moyen Âge :

Premier service : Pâté de bœuf et rissoles, porée noire, gravé de lamproie, brouet d'Allemagne, sauce blanche de

poisson, une arboulastre.

poisson, une arboulastre.

Deuxième service : Rôt de chair, poisson de mer, poissons d'eau douce, cretonnée de chair, rosé de lapereaux et

d'oiselets, bourrée à la sauce chaude, tourtes pisaines.

d'oiselets, bourrée à la sauce chaude, tourtes pisaines.

Troisième service : Tanches aux soupes, blanc-manger, lait lardé et croûtes, queues de sanglier à la sauce chaude,

chapons à la dodine, pâté de brème et de saumon, plies en l’eau, lèche frites et darioles.

chapons à la dodine, pâté de brème et de saumon, plies en l’eau, lèche frites et darioles.

Quatrième service : Fromentée, venaison, dorures, rôt de poisson, froide sauge, anguilles renversées, gelées de

poisson, pâté de chapon.

poisson, pâté de chapon.

4 -Le Grand Cuisinier de toute cuisine

Paris, puisqu'écrit aux alentours de l'année 1350. Mais sa parution date de deux siècles plus tard vers 1540. Son titre

complet et alors : Le Grand Cuisinier de toute cuisine, « très utile et prouffitable, contenant la manière d'habiller

toutes viandes tan chair que le poisson et de servir es banquets et feste, avec un mémoire pour faire un escriteau

pour un banquet : composé par plusieurs cuisiniers, revu et corrigé par Pierre Pidoulx, Paris, Jehan Bonfons. »

C'était un petit in-8° gothique de quatre-vingt-onze feuillets ; Bonfons le réimprima quatre fois sous ce titre jusqu'en

1575, tandis qu'il était publié à Douai en 1583, et à Rouen vers 1620. Puis, sous d'autres titres comme

Livre de Cuysine, La Fleur de toute Cuysine,Libres de honneste volupté, etc. Ces mêmes recettes parurent de

1540 à 1602, à Paris et Lyon.

1575, tandis qu'il était publié à Douai en 1583, et à Rouen vers 1620. Puis, sous d'autres titres comme

Livre de Cuysine, La Fleur de toute Cuysine,Libres de honneste volupté, etc. Ces mêmes recettes parurent de

1540 à 1602, à Paris et Lyon.

Mais qui était Pierre Pidoulx, le mystérieux réviseur de 1540 d'un ouvrage alors dépassé puisqu'il conservait les

traditions « gothiques » de la cuisine au seuil de la Renaissance ? Bertrand Guégan l'ignore. Il remarque que Pidoulx

était peut-être un surnom, et que ce nom français est l'équivalent du provençal Pédauque, qui servit d'enseigner à une

hôtellerie fameuse. Il remarque aussi que quelques vocables usités dans l'ouvrage pourraient donner à penser que ce

« Grand escuyer de cuysine » était Flamand d'origine... Qu'il existait à Poitiers une famille Pidoulx, et que le maire de

la ville, en 1575 était un certain Pierre Pidoux, sieur de Malaguer... Nous ne sommes guère plus avancés.

traditions « gothiques » de la cuisine au seuil de la Renaissance ? Bertrand Guégan l'ignore. Il remarque que Pidoulx

était peut-être un surnom, et que ce nom français est l'équivalent du provençal Pédauque, qui servit d'enseigner à une

hôtellerie fameuse. Il remarque aussi que quelques vocables usités dans l'ouvrage pourraient donner à penser que ce

« Grand escuyer de cuysine » était Flamand d'origine... Qu'il existait à Poitiers une famille Pidoulx, et que le maire de

la ville, en 1575 était un certain Pierre Pidoux, sieur de Malaguer... Nous ne sommes guère plus avancés.

En écrivant que le nommé Pidoulx a gardé les recettes « gothiques » de deux siècles antérieurs il faut pourtant

reconnaître que les rééditions ont modernisé légèrement les formules primitives. Mais on y use de la graisse de bœuf

et de chapon, gardant le beurre

reconnaître que les rééditions ont modernisé légèrement les formules primitives. Mais on y use de la graisse de bœuf

et de chapon, gardant le beurre

« pour préparer la crème houssue » ; on use des épices « à grand foyson » et du sucre, le pain joue encore un grand

rôle, comme au Moyen Âge, et si l'on néglige les légumes on donne bien des recettes de gâteau, notamment au

fromage : des talmouses aux tarte jacobines.

rôle, comme au Moyen Âge, et si l'on néglige les légumes on donne bien des recettes de gâteau, notamment au

fromage : des talmouses aux tarte jacobines.

Bertrand Guégan signale aussi la Nef de Santé, ouvrage que l'on croyait anonyme, édité en 1507, 1511 et vers 1520.

L'auteur y disserte des viandes, légumes, fruits et « bruvaigs », et les dix-huit vers par quoi se termine le prologue

donnent, en acrostiche, le nom de l'auteur :

L'auteur y disserte des viandes, légumes, fruits et « bruvaigs », et les dix-huit vers par quoi se termine le prologue

donnent, en acrostiche, le nom de l'auteur :

« Nicole de la Cchesnaie, professeur de droit civil et canon. » Cet ouvrage de diététique avant la lettre nous apprend

que « le lait est de noble substance et de très bonne nourriture », le blanc d’œuf « ung peu dur et tardif à digérer »,

le jaune « conforte merveilleusement le

que « le lait est de noble substance et de très bonne nourriture », le blanc d’œuf « ung peu dur et tardif à digérer »,

le jaune « conforte merveilleusement le

cœur », le sucre « est laxatif et abstertif » ; que le fromage enfin, mangé en petite quantité

« après la réfection, corrobore la bouche de l'estomac et fait un bon sel à ladite bouche. » C'est là le lien entre le

Moyen Âge la Renaissance, entre le Viandier et le Platine.

Moyen Âge la Renaissance, entre le Viandier et le Platine.

5 -Le Platine

Il y eut une Renaissance, pour la cuisine comme pour les autres arts. Je ne suis pas certain que ce fut bénéfique, et

l'apport italien à « féminisé » la cuisine française ; mais ceci est une autre histoire. C'est en 1474 que parut, en latin,

le De honesta voluptate et valetudine, oeuvre de l'historien Barthélemy de Sacchi, plus connu sous le pseudonyme de

Batiste Platine de Crémone.

l'apport italien à « féminisé » la cuisine française ; mais ceci est une autre histoire. C'est en 1474 que parut, en latin,

le De honesta voluptate et valetudine, oeuvre de l'historien Barthélemy de Sacchi, plus connu sous le pseudonyme de

Batiste Platine de Crémone.

On dit communément le Platine. Traduit et augmenté par Messier a Desdié Christol, prieur de Saint-Maurice, près de

Montpellier, le Platine paru en français à Lyon en 1505. Il eut un tel succès que l'on ne compte pas moins de onze

réimpressions jusqu'à l'édition de 1602, par Pierre Rigaud. Entre-temps, des éditions en latin du texte original étaient

parues de 1530 et 1538, à Paris. Platine se recommande d’Epicure. Il est étudié Caton, Columelle, Apicius et,

ajoute-t-il, médité les enseignements de Nony Comeuse, « prince et maistre des cuisiniers de notre temps ». Diable !

On aimerait avoir plus de renseignements sur ce chef du XVe siècle qui lui permit d'indiquer la voie de « cette volupté

qui procède d'action honnête » ! Platine épice avec plus de modération que ses prédécesseurs mais il sucre encore.

Il aime les oiseaux rôtis à la broche, entouré de feuilles de laurier et aspergé du sucre fin.

Montpellier, le Platine paru en français à Lyon en 1505. Il eut un tel succès que l'on ne compte pas moins de onze

réimpressions jusqu'à l'édition de 1602, par Pierre Rigaud. Entre-temps, des éditions en latin du texte original étaient

parues de 1530 et 1538, à Paris. Platine se recommande d’Epicure. Il est étudié Caton, Columelle, Apicius et,

ajoute-t-il, médité les enseignements de Nony Comeuse, « prince et maistre des cuisiniers de notre temps ». Diable !

On aimerait avoir plus de renseignements sur ce chef du XVe siècle qui lui permit d'indiquer la voie de « cette volupté

qui procède d'action honnête » ! Platine épice avec plus de modération que ses prédécesseurs mais il sucre encore.

Il aime les oiseaux rôtis à la broche, entouré de feuilles de laurier et aspergé du sucre fin.

Son livre (le titre complet, en français, est : « Platine en françois très utile et nécessaire pour le corps humain, qui

traicte de honeste volupté et de toutes viandes et chose que l'ome mange, quelles vertu ont, et en quoy nuysent ou

proffitent au corps humain, et coment se doyvent apprestés ou appareillers, et de fair a chascune dicelles viandes

soit chair ou poysson sa porpre saulce et ses proprîétés et vertus que on les dites viandes. Et du lieu et place

convenable à l’ome pour abiter et de plusieurs gentillesses par quoy l’ome se peult maintenir en prospérité et santé

sans avoir grant indigence davoir aultre médecin s’il est homme de rayson ») a le mérite d’énumérer la variété des

aliments de l’homme du XVIe siècle. Par exemple il énumère quinze sortes de salades : laitue, endives, bugloses,

pourpier, romarin, mauves, chicorée, saxifrage, pimprenelle, oseille, câpres, carottes, panais, oignons et poireaux.

traicte de honeste volupté et de toutes viandes et chose que l'ome mange, quelles vertu ont, et en quoy nuysent ou

proffitent au corps humain, et coment se doyvent apprestés ou appareillers, et de fair a chascune dicelles viandes

soit chair ou poysson sa porpre saulce et ses proprîétés et vertus que on les dites viandes. Et du lieu et place

convenable à l’ome pour abiter et de plusieurs gentillesses par quoy l’ome se peult maintenir en prospérité et santé

sans avoir grant indigence davoir aultre médecin s’il est homme de rayson ») a le mérite d’énumérer la variété des

aliments de l’homme du XVIe siècle. Par exemple il énumère quinze sortes de salades : laitue, endives, bugloses,

pourpier, romarin, mauves, chicorée, saxifrage, pimprenelle, oseille, câpres, carottes, panais, oignons et poireaux.

Notons qu’à l’époque, tout ce qui poussait dans la terre était racines, tout ce qui poussait au-dessus était herbes, et,

Montaigne dixit : « Tout s’enveloppe dans le nom de salade. »

Montaigne dixit : « Tout s’enveloppe dans le nom de salade. »

Durant tout le Moyen Age, on a mangé de la baleine et du dauphin. Le sain (graisse) de baleine était la matière grasse

du peuple. Platine nous parle du poisson dauphin, qui est noble, et rappelle Pline qui l’estimait le plus léger de toutes

les bêtes, non seulement de lamer, mais aussi du ciel. Mais, ajoute-t-il, il est de digestion difficile et

« nous ne devons pas les cuire ni les manger aussitôt qu’on les a pêchés, mais devons les garder quelques jours

jusqu’à ce que leur chair ramollie, sans être abîmée. Ils sont meilleurs, un peu avancés que frais, et meilleurs frits

ou rôtis que bouillis. Et ils sont meilleurs bouillis avec du vin qu’à l’eau ».

du peuple. Platine nous parle du poisson dauphin, qui est noble, et rappelle Pline qui l’estimait le plus léger de toutes

les bêtes, non seulement de lamer, mais aussi du ciel. Mais, ajoute-t-il, il est de digestion difficile et

« nous ne devons pas les cuire ni les manger aussitôt qu’on les a pêchés, mais devons les garder quelques jours

jusqu’à ce que leur chair ramollie, sans être abîmée. Ils sont meilleurs, un peu avancés que frais, et meilleurs frits

ou rôtis que bouillis. Et ils sont meilleurs bouillis avec du vin qu’à l’eau ».

Platine, j’ignore pourquoi, plaçait fort haut la cuisine catalane. Les Catalans, dit-il « sont une nation fort nette en leur

manger ».Il donne alors la recette des « myraux » de Catalogne, ragoût (à base de chapons, poulets et pigeons), qui

« échauffe le foie, engraisse le corps et lâche le ventre », celle des perdrix à la catalane. Ailleurs il donne une recette

de « mortadelles » qui sont petits pâtés de chair de veau, de lard, fort épicés et liés du jaune d’un œuf, enveloppés

de crépine.

manger ».Il donne alors la recette des « myraux » de Catalogne, ragoût (à base de chapons, poulets et pigeons), qui

« échauffe le foie, engraisse le corps et lâche le ventre », celle des perdrix à la catalane. Ailleurs il donne une recette

de « mortadelles » qui sont petits pâtés de chair de veau, de lard, fort épicés et liés du jaune d’un œuf, enveloppés

de crépine.

En 1550, le médecin de François 1er, Jean Goeuriot, traduit en français un « Traité excellent de l’entretenement de

santé », dû à l’Italien Prosper Galanio. C’est aussi un livre diététique dont les conseils, malgré la forme, ne sont pas

si saugrenus.

santé », dû à l’Italien Prosper Galanio. C’est aussi un livre diététique dont les conseils, malgré la forme, ne sont pas

si saugrenus.

Galanio, par exemple, assure qu’il ne faut pas boire avec le melon car « avant que celui-ci ne soit digéré, il est

transporté par le liquide hors du ventre, puis il cause obstruction dans les conduites, dont on voit souvent fièvre

avenir ». Ou encore il conseille de manger les ailes des volailles comme étant les parties de la bête travaillant le plus.

transporté par le liquide hors du ventre, puis il cause obstruction dans les conduites, dont on voit souvent fièvre

avenir ». Ou encore il conseille de manger les ailes des volailles comme étant les parties de la bête travaillant le plus.

Il n’importe ! Voilà les premiers ouvrages de diététique. Ils viennent d’Italie, cependant que les cuisiniers – et les

astrologues- de Madame Catherine bouleversent la cuisine « gothique » en usage jusqu’alors.

astrologues- de Madame Catherine bouleversent la cuisine « gothique » en usage jusqu’alors.

6 -Le Confiturier français

L’influence italienne que nous avons vu poindre, avec Platine et Galiano, révéla aux Français le secret des friandises :

confitures, pâtes de fruits, fruits confits, etc. le premier livre où il est question de sucreries est l’Opera nuova

intitolata Dificio di Recette, paru à Venise en 1541, et dont une traduction parut à Lyon, la même année, sous le titre :

Bastiment de recettes. Ses éditions nombreuses et successives, apprirent aux Français les confitures et incitèrent

Jehan Bonfons, libraire parisien, à publier son Manière de faire toutes confitures (vers 1550), dont l’auteur fut

peut-être Baptiste de Cavagioles, un autre Italien.

confitures, pâtes de fruits, fruits confits, etc. le premier livre où il est question de sucreries est l’Opera nuova

intitolata Dificio di Recette, paru à Venise en 1541, et dont une traduction parut à Lyon, la même année, sous le titre :

Bastiment de recettes. Ses éditions nombreuses et successives, apprirent aux Français les confitures et incitèrent

Jehan Bonfons, libraire parisien, à publier son Manière de faire toutes confitures (vers 1550), dont l’auteur fut

peut-être Baptiste de Cavagioles, un autre Italien.

Les sucreries étaient à la mode, l’art du confiturier devenait un snobismé, le grand sujet restait dans l’air ; ce fut en

1555, à Lyon, la parution du Confiturier français, l’ouvrage de Nostradamus. En vérité, le petit volume de Michel de

Nostre-Dame s’intitule « Excellent et moult utile opuscule à tous nécessaire qui désirent avoir connaissance de

plusieurs exquises recettes ». La seconde partie (la première est de conseils de beauté) a pour titre : « La façon et

manière de faire toutes confitures liquides, tant en sucre, miel, qu’en vin cuit. »

1555, à Lyon, la parution du Confiturier français, l’ouvrage de Nostradamus. En vérité, le petit volume de Michel de

Nostre-Dame s’intitule « Excellent et moult utile opuscule à tous nécessaire qui désirent avoir connaissance de

plusieurs exquises recettes ». La seconde partie (la première est de conseils de beauté) a pour titre : « La façon et

manière de faire toutes confitures liquides, tant en sucre, miel, qu’en vin cuit. »

Nostradamus était médecin, d’origine juive, ayant fait ses études à Avignon, puis à Montpellier. Il était né en 1503, à

Saint-Rémy de Provence et exerça à Salon-de-Provence, jusqu’au jour où le bruit de ses étonnantes prédictions

parvint à la cour où le mandèrent Catherine de Médicis et Charles IX. Il mourut en 1566. Nostradamus ne se cache

pas d’avoir pratiqué Cavagiolo, mais il déclare avoir « vu la façon de Toulouse, de plusieurs de Bordeaux, de La

Rochelle ; bref, de tout le pays de Guyenne et Languedoc, et de toute la Provence, du Dauphiné et du Lyonnais ».

Ainsi peut-il décrire dans ses recettes « les modes les plus souveraines ». Ainsi, il enseigne à confire « petits limons,

oranges tout entier », à faire du cotignac, du pignolat, du sucre candi, des sirops, des poires confites, du touron

d’Hespaigne (sic), de la tarte de massapan (massepain ?), des gelées « chères et difficiles à faire ».

Saint-Rémy de Provence et exerça à Salon-de-Provence, jusqu’au jour où le bruit de ses étonnantes prédictions

parvint à la cour où le mandèrent Catherine de Médicis et Charles IX. Il mourut en 1566. Nostradamus ne se cache

pas d’avoir pratiqué Cavagiolo, mais il déclare avoir « vu la façon de Toulouse, de plusieurs de Bordeaux, de La

Rochelle ; bref, de tout le pays de Guyenne et Languedoc, et de toute la Provence, du Dauphiné et du Lyonnais ».

Ainsi peut-il décrire dans ses recettes « les modes les plus souveraines ». Ainsi, il enseigne à confire « petits limons,

oranges tout entier », à faire du cotignac, du pignolat, du sucre candi, des sirops, des poires confites, du touron

d’Hespaigne (sic), de la tarte de massapan (massepain ?), des gelées « chères et difficiles à faire ».

Voici sa recette de gelée de guignes « pour grands seigneurs »

Prenez de sucre qui soit beau et le mettez en poudre grossement et le mettez dans une poêle et qui ait le poids de

deux livres, et puis prendrez des guignes, quant tant seulement le pied soit ôté, le poids de six ou sept livres et les

rompez et froissez grossièrement avec les mains bien nettes et les mettez dans la poêle où est le sucre ; et les mettrez

sur le feu bouillir jusque à la moitié, les remuant avec un bâtonnet ; et quand elles auront bouilli ainsi, vous les

coulerez par un linge bien serré et bien net et les exprimerez un peu ; et prendrez ce qui aura coulé et le ferez bouillir

dans une autre poêle à petit feu, le regardant continuellement s’il est cuit, et gardez-vous de lui donner le feu trop

âpre ni violent car ou il se verserait par-dessus ou il se brûlerait.

deux livres, et puis prendrez des guignes, quant tant seulement le pied soit ôté, le poids de six ou sept livres et les

rompez et froissez grossièrement avec les mains bien nettes et les mettez dans la poêle où est le sucre ; et les mettrez

sur le feu bouillir jusque à la moitié, les remuant avec un bâtonnet ; et quand elles auront bouilli ainsi, vous les

coulerez par un linge bien serré et bien net et les exprimerez un peu ; et prendrez ce qui aura coulé et le ferez bouillir

dans une autre poêle à petit feu, le regardant continuellement s’il est cuit, et gardez-vous de lui donner le feu trop

âpre ni violent car ou il se verserait par-dessus ou il se brûlerait.

Et quand il sera cuit : c’est assavoir une goute mise sur un marbre, la goutte demeure ferme et ronde sans tomber de

ça et là, et vous verrez la goutte qui sera aussi vermeille comme un parfait vin clairet. Lorsqu’elle sera cuite, vous

la mettrez dans de petits vases de verre ou de bois.

ça et là, et vous verrez la goutte qui sera aussi vermeille comme un parfait vin clairet. Lorsqu’elle sera cuite, vous

la mettrez dans de petits vases de verre ou de bois.

Et quand votre gelée sera refroidie et raffermie, vous aurez une façon et mode de gelée que n’est possible d’en avoir

de meilleure, ni de plus excellente en beauté et en bonté.

de meilleure, ni de plus excellente en beauté et en bonté.

Cela donne, en traduisant : deux livres de sucre en poudre pour sept à huit livres de guignes dénoyautées. Mettre en

marmite le sucre et les fruits écrasés à la main. Faire bouillir jusqu’à mi-cuisson. Passer dans un linge et remettre à

cuire à petit feu le jus obtenu.

marmite le sucre et les fruits écrasés à la main. Faire bouillir jusqu’à mi-cuisson. Passer dans un linge et remettre à

cuire à petit feu le jus obtenu.

Cet art du confiturier nous venait-il d’Orient ? C’est probable et en passant tant par l’Italie que l’Espagne. Le sucre,

au demeurant, à cette époque venait de Madère. Il était de canne, coûtait fort cher et passait pour avoir des vertus

médicinales. De reste, on le vendit longtemps dans les pharmacies. Nostradamus attribue aux confitures les mêmes

vertus. Il déclare que « celui qui fait la salade n’épargne en rien l’huile, pareillement le sucre ne doit être épargné

pour les confitures. » Mais, aussi, il utilise le miel et il est curieux de constater que la diététique moderne retrouve

ces enseignements et nous persuade à raison que les confitures, les confiseries, les pâtisseries au miel sont bien

meilleures que celle au sucre blanc de notre industrie betteravière.

au demeurant, à cette époque venait de Madère. Il était de canne, coûtait fort cher et passait pour avoir des vertus

médicinales. De reste, on le vendit longtemps dans les pharmacies. Nostradamus attribue aux confitures les mêmes

vertus. Il déclare que « celui qui fait la salade n’épargne en rien l’huile, pareillement le sucre ne doit être épargné

pour les confitures. » Mais, aussi, il utilise le miel et il est curieux de constater que la diététique moderne retrouve

ces enseignements et nous persuade à raison que les confitures, les confiseries, les pâtisseries au miel sont bien

meilleures que celle au sucre blanc de notre industrie betteravière.

Michel de Nostre-Dame n’oubliait point qu’il était médecin. Il donne, çà et là des indications diététiques. Ainsi nous

apprend-il que le gingembre vert est propre à l’estomac, qui est par trop froid, et aux vieilles personnes qui

« sont dénaturées ». Son livre fut donc imprimé en 1555. Deux ans plus tard, Christophe Plantin publiait à Anvers un

petit livre que les éditions de colportage ont rendu célèbre : Les secrets du révérend seigneur Alexis, Piémontais

(l’original italien avait été publié deux ans plus tôt, à Venise, l’année même du Nostradamus, coïncidence !).

L’auteur véritable en serait Girolamo Ruscelli. Il y donne en tout cas la manière de confire certains fruits selon

des modes étrangères. C’est le dernier ouvrage culinaire italien.

apprend-il que le gingembre vert est propre à l’estomac, qui est par trop froid, et aux vieilles personnes qui

« sont dénaturées ». Son livre fut donc imprimé en 1555. Deux ans plus tard, Christophe Plantin publiait à Anvers un

petit livre que les éditions de colportage ont rendu célèbre : Les secrets du révérend seigneur Alexis, Piémontais

(l’original italien avait été publié deux ans plus tôt, à Venise, l’année même du Nostradamus, coïncidence !).

L’auteur véritable en serait Girolamo Ruscelli. Il y donne en tout cas la manière de confire certains fruits selon

des modes étrangères. C’est le dernier ouvrage culinaire italien.

Les chefs et culinographes français, initiés, sont devenus des maîtres et ce sont eux désormais qui tiendront, en

même temps que la queue de la poêle, la plume !

7- le Pourtraict de la santé

La poule au pot n’a peut –être été qu’un symbole, mais la cuisine française dit beaucoup pourtant à Henri IV.

Ne serait-ce que pour avoir soutenu Olivier de Serres. « La place d’Olivier de Serres dans l’histoire de la cuisine

française est magistrale » dit Christian Guy très justement. « Grâce à ce prodigieux magicien, poursuit-il, les beaux,

les magnifiques légumes frais vont enfin trouver leur place d’honneur dans les casseroles. Depuis Charlemagne et

ses timides essais d’acclimatation potagère, on en avait pratiquement oublié le goût. ».

Ne serait-ce que pour avoir soutenu Olivier de Serres. « La place d’Olivier de Serres dans l’histoire de la cuisine

française est magistrale » dit Christian Guy très justement. « Grâce à ce prodigieux magicien, poursuit-il, les beaux,

les magnifiques légumes frais vont enfin trouver leur place d’honneur dans les casseroles. Depuis Charlemagne et

ses timides essais d’acclimatation potagère, on en avait pratiquement oublié le goût. ».

Le Théâtre de l’agriculture et mesnage des Champs (1600), d’Olivier de Serres, n’est pas un livre de recettes

culinaires mais de recettes pour cultiver la terre, faire pousser la vigne, les plantes et les fruits, entretenir jardins et

vergers. C’est lui qui conseilla de planter du riz , c’est lui qui le premier (tant pis pour Parmentier) parla des

avantages de la pomme de terre. C’est un précurseur. C’est un des grands hommes de l’Histoire de France, un vrai !

culinaires mais de recettes pour cultiver la terre, faire pousser la vigne, les plantes et les fruits, entretenir jardins et

vergers. C’est lui qui conseilla de planter du riz , c’est lui qui le premier (tant pis pour Parmentier) parla des

avantages de la pomme de terre. C’est un précurseur. C’est un des grands hommes de l’Histoire de France, un vrai !

Mais on ne doit pas oublier au passage un petit ouvrage de 1583, paru à Lyon chez Jean de Tournes, intitulé :

« Sommaire traitté des melons contenant la nature et l’usage d’iceux, avec les commodités et incommodités qui en

reviennent, par l’I.P.D.E.M. » l’auteur en était Jacques Pons, doyen du Collège des médecins de Lyon et conseiller

médical d’Henri IV, qui lui-même aimait les melons « à la folie ». Ce Traité des Melons est une amusante et précieuse

monographie gastronomique (comme il en paraîtra d’autres au XIXe siècle, remarque Bertrand Guégan) mais on y lit

des réflexions de ce genre : « Le melon cru réjouit le cœur mieux que le melon cuit ; on le mange à l’entrée de table,

avec du sucre ou du sel et un peu de poivre, après avoir été tenu dans la glace... »

« Sommaire traitté des melons contenant la nature et l’usage d’iceux, avec les commodités et incommodités qui en

reviennent, par l’I.P.D.E.M. » l’auteur en était Jacques Pons, doyen du Collège des médecins de Lyon et conseiller

médical d’Henri IV, qui lui-même aimait les melons « à la folie ». Ce Traité des Melons est une amusante et précieuse

monographie gastronomique (comme il en paraîtra d’autres au XIXe siècle, remarque Bertrand Guégan) mais on y lit

des réflexions de ce genre : « Le melon cru réjouit le cœur mieux que le melon cuit ; on le mange à l’entrée de table,

avec du sucre ou du sel et un peu de poivre, après avoir été tenu dans la glace... »

Cela nous amène à un très important ouvrage, le pourtraict de la Santé, de Joseph du Chesne, paru d'abord à Paris,

chez Claude Morel, puis réimprimé à Saint-Omer en 1608, en 1618, à Paris encore en 1620, tandis que sa traduction

en latin eut sept éditions de 1606 à 1625. C'est un véritable ouvrage de cuisine et de diététique et, après plus de trois

siècles et demi, il est amusant de voir les diététiciens modernes revenir aux prescriptions de Joseph du Chesne. En

conseillant, par exemple, de manger les fruits en début de repas.

chez Claude Morel, puis réimprimé à Saint-Omer en 1608, en 1618, à Paris encore en 1620, tandis que sa traduction

en latin eut sept éditions de 1606 à 1625. C'est un véritable ouvrage de cuisine et de diététique et, après plus de trois

siècles et demi, il est amusant de voir les diététiciens modernes revenir aux prescriptions de Joseph du Chesne. En

conseillant, par exemple, de manger les fruits en début de repas.

Il n'est rien qui remette les « forces abattues » que le juge ou pressis de gigot avec lequel on mêle bien peu de sa

chair penchée, de la miette de pain et un jus de citron, dit-il. Et encore que, dans le bœuf, il faut rôtir l'aloyau et

bouillir le reste. Pour lui, la volaille et la nourriture la meilleure ; le plus délicat de tous les poissons est la sole

(il la nomme la perdrix des mers) ; puis viennent les harengs et les sardines qu'il faut faire frire au beurre et

assaisonné d'un jus de citron. Le poivre et « la plus saine des épices ». Quant au sucre « il brûle le sang, altère

et noircis les dents et sous sa blancheur il cache une grande noirceur... » Combien juste tout ceci, et l'on se

répétera que le seul sucre préalablement digéré, le seul hydrate de carbone animal et bénéfique est le miel.

On sait, grâce à du Chesne, comment vivaient nos ancêtres de l'an 1600. Ils dînaient d'ordinaire vers une

heure, et l'on soupait entre sept et huit. Lui aurait voulu que l'on dîne à entre dix et onze heures et que l'on

soupât à six. Puis, d'aller se coucher à dix. Après le dîner écrivit-il la paix, « il faut se contenir à table, sans

en bouger, une bonne demi-heure, en devis agréables avec la compagnie ».

heure, et l'on soupait entre sept et huit. Lui aurait voulu que l'on dîne à entre dix et onze heures et que l'on

soupât à six. Puis, d'aller se coucher à dix. Après le dîner écrivit-il la paix, « il faut se contenir à table, sans

en bouger, une bonne demi-heure, en devis agréables avec la compagnie ».

8- Le cuisinier Françoys

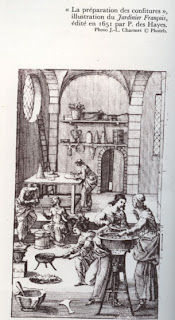

C’est en 1651 que parut un ouvrage intitulé : le Cuisinier françoys « Enseignait en la manière de bien apprêter et

assaisonner toutes sortes de viandes grasses et maigres, légumes, pâtisseries et autres mets qui servent tant sur les

tables des Grands que des particuliers ». L'auteur en était le sieur de la Varenne, écuyer de M. le marquis d'Uxelles.

assaisonner toutes sortes de viandes grasses et maigres, légumes, pâtisseries et autres mets qui servent tant sur les

tables des Grands que des particuliers ». L'auteur en était le sieur de la Varenne, écuyer de M. le marquis d'Uxelles.

Écuyer de cuisine, François Pierre de la Varenne l'était en effet depuis dix ans, au service du Maréchal de France,

gouverneur de Chalon-sur-Saône, et qui ne reste aujourd'hui dans notre souvenir que par... la Duxelle, qui est un

hachis de champignons rehaussés d'oignons, échalotes, persil, le tout cuit i à feu vif dans le beurre. Du moins qui

était, car aujourd'hui on fait des duxelles de légumes ainsi fondus et qui servent de fonds à des braisages ou des

sauces. En fait, on peut imaginer que c'est la Varenne qui donna le nom de son maître à la duxelles de champignons.

gouverneur de Chalon-sur-Saône, et qui ne reste aujourd'hui dans notre souvenir que par... la Duxelle, qui est un

hachis de champignons rehaussés d'oignons, échalotes, persil, le tout cuit i à feu vif dans le beurre. Du moins qui

était, car aujourd'hui on fait des duxelles de légumes ainsi fondus et qui servent de fonds à des braisages ou des

sauces. En fait, on peut imaginer que c'est la Varenne qui donna le nom de son maître à la duxelles de champignons.

Le libraire Pierre David, éditeur du Cuisinier Françoys, le présentait comme un ouvrage

« dont la matière et le titre semblent nouveau dans Paris ». Dans cet ouvrage, les potages (qui étaient alors les

ragoûts épais à base de pain) ont une grande place et, si l'auteur ne fait appel qu'aux épices et aux herbes courantes,

sans trop en abuser, il retrouve les cuisiniers d'avant Catherine, ceux du Moyen Âge, qui ajoutent du sucre aux

viandes et aux oiseaux ; en plus, il donne de nombreuses recettes de légumes jusqu'ici négligés. Enfin, et selon

Bertrand Guégan, il « eu le mérite de fixer le premier, l'art balbutiant de son époque, d'apporter des matériaux que

d'autres perfectionneront. »

ragoûts épais à base de pain) ont une grande place et, si l'auteur ne fait appel qu'aux épices et aux herbes courantes,

sans trop en abuser, il retrouve les cuisiniers d'avant Catherine, ceux du Moyen Âge, qui ajoutent du sucre aux

viandes et aux oiseaux ; en plus, il donne de nombreuses recettes de légumes jusqu'ici négligés. Enfin, et selon

Bertrand Guégan, il « eu le mérite de fixer le premier, l'art balbutiant de son époque, d'apporter des matériaux que

d'autres perfectionneront. »

Christian Guy fait remarquer que l'on a tort de traduire Cuisinier françoys par Cuisinier français et que la Varenne

(François Pierre) s'appelait lui-même le cuisinier François ; mais Jean Desmurs signale que l'on écrivait « ois » et que

l'on prononçait «ouais ». En tout cas, cet ouvrage eut, jusqu'en 1727, plus de trente éditions (le marquis d’Uxelles

était mort, lui au siège de Gravelines, le 17 août 1658). L'auteur avait quitté Paris et été également mort, pauvre à

Dijon vers 1678, à plus de 60 ans.

(François Pierre) s'appelait lui-même le cuisinier François ; mais Jean Desmurs signale que l'on écrivait « ois » et que

l'on prononçait «ouais ». En tout cas, cet ouvrage eut, jusqu'en 1727, plus de trente éditions (le marquis d’Uxelles

était mort, lui au siège de Gravelines, le 17 août 1658). L'auteur avait quitté Paris et été également mort, pauvre à

Dijon vers 1678, à plus de 60 ans.

Une recette de la Varenne est celle de la tourte aux blancs de chapon :

Prenez des blancs de volaille hachés fin. Mélanger avec deux jaunes d’œufs, du beurre frais, du sel, des pistaches,

beaucoup de sucre.

beaucoup de sucre.

Mouillez d'un peu de bouillon si trop sec. Faites d'autre part une pâte feuilletée très fine et sucrée. En garnir une

tourtière. Mettre la farce au milieu avec des raisins de Corinthe et recouvrir de pâte. Ménager une cheminée et faites

cuire à feu doux.

tourtière. Mettre la farce au milieu avec des raisins de Corinthe et recouvrir de pâte. Ménager une cheminée et faites

cuire à feu doux.

Ici, je dois ouvrir une parenthèse. Les fameux petits pâtés de Pézenas (au mouton sucré) que l'on dit avoir été

« apportés » là part lord Clive, descendent directement de ce genre de mets doux-amer, tout comme le pudding

anglais. Le Moyen Âge, du moins sa merveilleuse cuisine française, a été chez nous repoussée vers le nord par la

cuisine italienne des chefs de Mme Catherine (de Médicis), et notre actuelle cuisine est plus latine que française.

Est-un bien ? Peut-être pas, car dans le domaine du mélange sel et sucre (dont nous reste seul le canard à la bigarade)

les chefs pourraient, devraient, encore chercher des plats nouveaux et des sensations gustatives neuves.

J'ai personnellement essayé la tourte de blancs de chapon (il faudrait le pluriel car on utilise, pour ce plat coûteux,

plus d'une volaille), et je vous assure que c'est d'une délicatesse étonnante.

« apportés » là part lord Clive, descendent directement de ce genre de mets doux-amer, tout comme le pudding

anglais. Le Moyen Âge, du moins sa merveilleuse cuisine française, a été chez nous repoussée vers le nord par la

cuisine italienne des chefs de Mme Catherine (de Médicis), et notre actuelle cuisine est plus latine que française.

Est-un bien ? Peut-être pas, car dans le domaine du mélange sel et sucre (dont nous reste seul le canard à la bigarade)

les chefs pourraient, devraient, encore chercher des plats nouveaux et des sensations gustatives neuves.

J'ai personnellement essayé la tourte de blancs de chapon (il faudrait le pluriel car on utilise, pour ce plat coûteux,

plus d'une volaille), et je vous assure que c'est d'une délicatesse étonnante.

En vérité, je ne partage pas l'avis de Bertrand Guégan quant aux recettes de la Varenne. Son olive livre transposé,

adaptée, pourrait apporter un renouveau sérieux à la cuisine actuelle. C'est pourquoi, en son honneur, je vous

demande de lever votre vert... d'hypocras blanc ou rouge, selon la recette qu'il donne :

adaptée, pourrait apporter un renouveau sérieux à la cuisine actuelle. C'est pourquoi, en son honneur, je vous

demande de lever votre vert... d'hypocras blanc ou rouge, selon la recette qu'il donne :

Prenez trois pintes du meilleur vin blanc, un livre et demie de sucre, une once de cannelle, deux ou trois feuilles de

marjolaine, deux ou trois grains de poivre non pilé. Passez le tout avec un petit grain de musc et deux ou trois

morceaux de citron, après quoi vous laisserez infuser le tout ensemble pendant trois ou quatre heures.

Le clairet se fait de vin clairet avec les mêmes ingrédients et appareil.

9- Les délices de la campagne

C'est en 1654 que parut, chez Pierre des Hayes, libraire à Paris, les Délices de la Campagne. L'ouvrage était de

Nicolas de Bonnefons , valet de chambre du roi. Il se compose de trois parties : la première, dédiée aux Dames de

Paris, traitait des pains et des boissons ; la seconde, des racines ; la troisième, des viandes et poissons.

On sait qu'on appelait alors « racine » tout ce qui poussait sous terre, et « herbes » les autres légumes. Dans sa

dédicace aux Capucins, l'auteur expliquait : « Ils s'adonnent avec beaucoup plus de curiosité à la culture des jardins

qu'aucune des autres compagnies religieuses. » Il ajoutait : « en reconnaissance du présent que je vous fais, vous ne

m'oublierez pas dans nos prières, afin qu'après avoir travaillé au paradis de la terre, nous nous reposions ensemble

dans le paradis éternel. »

Nicolas de Bonnefons , valet de chambre du roi. Il se compose de trois parties : la première, dédiée aux Dames de

Paris, traitait des pains et des boissons ; la seconde, des racines ; la troisième, des viandes et poissons.

On sait qu'on appelait alors « racine » tout ce qui poussait sous terre, et « herbes » les autres légumes. Dans sa

dédicace aux Capucins, l'auteur expliquait : « Ils s'adonnent avec beaucoup plus de curiosité à la culture des jardins

qu'aucune des autres compagnies religieuses. » Il ajoutait : « en reconnaissance du présent que je vous fais, vous ne

m'oublierez pas dans nos prières, afin qu'après avoir travaillé au paradis de la terre, nous nous reposions ensemble

dans le paradis éternel. »

La troisième partie était adressée aux maîtres d'hôtel, avec une épître assez féroce où je relève ceci : « Qu'un potage

de choux sentet entièrement le chou ; aux poireaux, le poireau ; aux navets, le navet et ainsi des autres, laissant les

compositions pour les bisques, hachis, panades et autres déguisements dont on doit plutôt goûter que de s'en

remplir. »

Ah ! La belle et bonne mercuriale ! Monsieur, Guégan pourtant, reproche à Nicolas de Bonnefons de donner ensuite

des recettes « d'une grossièreté inimaginable ». Et il cite un poulet rôti servi avec du vinaigre en guise de sauce

(mais la poule bouillie à la vinaigrette savoureuse et dans le Bourbonnais on sert encore, aux mariages, le poulet rôti

avec une vinaigrette aux herbes. C’est remarquable, n'est-ce pas cher Jacques

des recettes « d'une grossièreté inimaginable ». Et il cite un poulet rôti servi avec du vinaigre en guise de sauce

(mais la poule bouillie à la vinaigrette savoureuse et dans le Bourbonnais on sert encore, aux mariages, le poulet rôti

avec une vinaigrette aux herbes. C’est remarquable, n'est-ce pas cher Jacques

Aleti ?), un rognon de veau haché assaisonné au sucre (mais la cuisine aigre-douce est typique du Moyen Âge et

n'est pas à dédaigner).

n'est pas à dédaigner).

L'auteur des Délices de la Campagne jardinait pour son plaisir et ne passait à Paris, chaque année, que les mois d'avril, mai et juin,. Il vendait à ses lecteurs, par l'entremise du libraire des Hayes, des « graines d'Italie » et des arbres de sa «bastadière ».

Son livre n'en fut pas moins réédité 30 ans plus tard, en 1684. En 1651, il avait fait paraître son Jardinier François.

Son livre n'en fut pas moins réédité 30 ans plus tard, en 1684. En 1651, il avait fait paraître son Jardinier François.

10 - Le Pierre de Lune

Les Délices de la Campagne parurent en 1654 et c’est le 15 octobre de cette même année que mourut Hercule de

Rohan. Ce vieux guerrier gourmand avait combattu à Arques, aux côtés de Henri IV, et c'était si bien rallié à son

panache blanc, que le Béarnais le nomma, plus tard, gouverneur de Paris. À en croire Tallemand des Réaux, le vieil

Hercule était célèbre par sa naïveté, son avarice, son courage et ses passions séniles. Tombé amoureux d'une jeune

joueuse de lutte (lui qui avait 80 ans) il pria Mlle de Clisson de donner un dîner et de les inviter tous les deux. Mais

comme l'hôtesse n'avait qu'une cuisinière il lui enverrait, dit-il,

Rohan. Ce vieux guerrier gourmand avait combattu à Arques, aux côtés de Henri IV, et c'était si bien rallié à son

panache blanc, que le Béarnais le nomma, plus tard, gouverneur de Paris. À en croire Tallemand des Réaux, le vieil

Hercule était célèbre par sa naïveté, son avarice, son courage et ses passions séniles. Tombé amoureux d'une jeune

joueuse de lutte (lui qui avait 80 ans) il pria Mlle de Clisson de donner un dîner et de les inviter tous les deux. Mais

comme l'hôtesse n'avait qu'une cuisinière il lui enverrait, dit-il,

« son cuisinier avec tout ce qu'il faudrait ». Le chef (on disait alors écuyer de cuisine) arriva avec, pour douze

convives, un petit lapin.

convives, un petit lapin.

C'est écuyer de cuisine était Pierre de Lune. Deux ans après la mort de son maître, chez qui il avait dû apprendre

l'économie culinaire, il fit paraître chez le libraire Pierre David un ouvrage intitulé Le Cuisinier « Où il est traité de la

véritable méthode pour apprester toutes sortes de viandes, gibier, volailles, poissons tant de mer que d'eau douce.

Suivant les quatre saisons de l'année. Ensemble la manière de faire toutes sortes de pâtisserie tant froides que

chaudes, en perfection. » Il était alors écuyer de la maison ducale de Rohan, enseignant son art à de jeunes

marmitons.

l'économie culinaire, il fit paraître chez le libraire Pierre David un ouvrage intitulé Le Cuisinier « Où il est traité de la

véritable méthode pour apprester toutes sortes de viandes, gibier, volailles, poissons tant de mer que d'eau douce.

Suivant les quatre saisons de l'année. Ensemble la manière de faire toutes sortes de pâtisserie tant froides que

chaudes, en perfection. » Il était alors écuyer de la maison ducale de Rohan, enseignant son art à de jeunes

marmitons.

Les recettes de Pierre de Lune sont, certes, empreintes des défauts de l'époque, mais il a déjà beaucoup simplifié.

Il est aussi, dit-on, l'inventeur du bœuf à la mode. En ce temps-là - et l'ouvrage de Pierre de Lune en témoigne - le

beurre n'était utilisé en cuisine que pendant le carême. En d'autres temps, tout est cuit avec du lard, même le poisson.

Il use beaucoup de citron vert. Il conseille d'accompagner les viandes de tranche d’orange et de manger saignant le

caneton rôti. Enfin son « paquet » (il en est question dans la recette du bœuf à la mode) est un peu notre bouquet

garni : ciboule, thym, cerfeuils persil et clou de girofle, roulé et ficelé dans une barde de lard.

Il est aussi, dit-on, l'inventeur du bœuf à la mode. En ce temps-là - et l'ouvrage de Pierre de Lune en témoigne - le

beurre n'était utilisé en cuisine que pendant le carême. En d'autres temps, tout est cuit avec du lard, même le poisson.

Il use beaucoup de citron vert. Il conseille d'accompagner les viandes de tranche d’orange et de manger saignant le

caneton rôti. Enfin son « paquet » (il en est question dans la recette du bœuf à la mode) est un peu notre bouquet

garni : ciboule, thym, cerfeuils persil et clou de girofle, roulé et ficelé dans une barde de lard.

Plus tard, Pierre de Lune publia un Cuisinier à l’Espagnole, où l'on retrouve mélange sel sucre de l'Espagne d’Anne

d'Autriche (et d'aujourd'hui quelquefois), des poissons salés aux fruits confits, par exemple. Enfin, la veuve de

l'éditeur de Pierre de Lune, David, s'associa à un nommé Jean Ribou et fit paraître, en 1662 une Escole parfaite des

officiers de bouche, sans nom d'auteur, mais où sont reproduits, sans citation de nom, des chapitres entiers du

Cuisinier de Pierre de Lune.

d'Autriche (et d'aujourd'hui quelquefois), des poissons salés aux fruits confits, par exemple. Enfin, la veuve de

l'éditeur de Pierre de Lune, David, s'associa à un nommé Jean Ribou et fit paraître, en 1662 une Escole parfaite des

officiers de bouche, sans nom d'auteur, mais où sont reproduits, sans citation de nom, des chapitres entiers du

Cuisinier de Pierre de Lune.

11 - L'art de bien traiter

C'est en 1674 que parut (vingt ans après l'ouvrage de Bonnefons) un Art de Bien Traiter. Il est signé L. S. R.

On pense avoir percé le mystère de ces initiales et l'on croit que ce sont celles de Rolland. Le sieur Rolland était

officier de bouche de la princesse de Carignan. D'autres, il est vrai, l'appelllent Robert mais, quoi qu'il en soit,

l'Art de Bien Traiter est intéressant. Car Rolland - ou Robert - se montre déjà plus raffiné que ses contemporains, et

certaines de ses recettes sont originales, comme le cochon de lait au Père Douillet, les pieds de porc Sainte

Menehould, dont il fut peut-être l'inventeur.

On pense avoir percé le mystère de ces initiales et l'on croit que ce sont celles de Rolland. Le sieur Rolland était

officier de bouche de la princesse de Carignan. D'autres, il est vrai, l'appelllent Robert mais, quoi qu'il en soit,

l'Art de Bien Traiter est intéressant. Car Rolland - ou Robert - se montre déjà plus raffiné que ses contemporains, et

certaines de ses recettes sont originales, comme le cochon de lait au Père Douillet, les pieds de porc Sainte

Menehould, dont il fut peut-être l'inventeur.

Une de ses formules assure que « le lard est l'âme de presque tous les meilleurs ragoûts ». Pour assaisonner les

salades, il recommande l’huile de Nice et les vinaigres d'estragon, de roses, de framboises, d’œillets ou de sureau.

salades, il recommande l’huile de Nice et les vinaigres d'estragon, de roses, de framboises, d’œillets ou de sureau.

12 - Le cuisinier royal et bourgeois

Il parut en 1691. Son auteur, Massialot, né à Limoges vers 1660, eut des patrons illustres tels les ducs de Chartres

et d'Orléans, M. de Livry, les marquis d'Arcy, de Louvois et de Seignelay.

et d'Orléans, M. de Livry, les marquis d'Arcy, de Louvois et de Seignelay.

Présentant au public que son Cuisinier royal et bourgeois, Massialot assurait : « on peut se vanter, en France, de

l'emporter en cuisine sur les autres nations. Mon livre peut être un assez bon témoignage de ce que j'avance. C'est

un cuisinier qui ose se qualifier de Royal, et ce n'est pas sans raison, puisque les repas qu'il décrit pour les différents

temps de l'année ont tous étés servis depuis peu à la cour, ou chez les princes et des personnes de premier ordre... »

l'emporter en cuisine sur les autres nations. Mon livre peut être un assez bon témoignage de ce que j'avance. C'est

un cuisinier qui ose se qualifier de Royal, et ce n'est pas sans raison, puisque les repas qu'il décrit pour les différents

temps de l'année ont tous étés servis depuis peu à la cour, ou chez les princes et des personnes de premier ordre... »

Massialot mourut à Paris en 1733. Son livre est intéressant et marque une étape dans l'évolution de la cuisine. Les

épices et les herbes se sont accrues en nombre, et il use communément de câpres, de l’ail, de la Rocambole, de

l'échalote, de la ciboulette, du cerfeuil et du persil, des clous de girofle et de la muscade. Les plats sont entourés

de truffes, morilles, mousserons, mais aussi de ris de veau et de crêtes de coq.

épices et les herbes se sont accrues en nombre, et il use communément de câpres, de l’ail, de la Rocambole, de

l'échalote, de la ciboulette, du cerfeuil et du persil, des clous de girofle et de la muscade. Les plats sont entourés

de truffes, morilles, mousserons, mais aussi de ris de veau et de crêtes de coq.

Les potages sont nombreux, et l'on commence à utiliser en cuisine le vin de Champagne (il est vrai qu'il ne mousse

pas encore pas à la façon de Dom Pérignon) les essences de jambon et les champignons. On ne lit plus au pain mais

au jaune d'œufs. En un mot, le Cuisinier royal et bourgeois annonce le XVIIIe siècle.

pas encore pas à la façon de Dom Pérignon) les essences de jambon et les champignons. On ne lit plus au pain mais

au jaune d'œufs. En un mot, le Cuisinier royal et bourgeois annonce le XVIIIe siècle.

Déjà, dans cet ouvrage, on peut constater que les entremets sucrés, les desserts, sont en progrès. L’an suivant, en

1692, Massialot fera paraître ses Nouvelles Instructions pour les confitures, les liqueurs et les fruits

(chez Charles de Sercy, éditeur. Après plusieurs éditions l'ouvrage devint le Confiturier royal), dans lequel l'auteur

enseigne des méthodes plus raffinées. Par exemple, les cerises sont dénoyautées avant cuisson et les zestes de citron

et d'oranges sont préalablement ébouillantés. Pour ses pâtes de fruits, Massialot prend des quantités égales de fruits

et de sucre, alors que précédemment le sucre n'était que de moitié (mais est-ce un bien ? Je ne le crois pas, s'il s'agit

de sucre de betterave, cet « aliment mort » !)

1692, Massialot fera paraître ses Nouvelles Instructions pour les confitures, les liqueurs et les fruits

(chez Charles de Sercy, éditeur. Après plusieurs éditions l'ouvrage devint le Confiturier royal), dans lequel l'auteur

enseigne des méthodes plus raffinées. Par exemple, les cerises sont dénoyautées avant cuisson et les zestes de citron

et d'oranges sont préalablement ébouillantés. Pour ses pâtes de fruits, Massialot prend des quantités égales de fruits

et de sucre, alors que précédemment le sucre n'était que de moitié (mais est-ce un bien ? Je ne le crois pas, s'il s'agit

de sucre de betterave, cet « aliment mort » !)

À cette époque marmelades, compotes et confitures liquides étaient servies en pyramides de coupes de porcelaine.

C'est les Plaisirs de l'Ile enchantée de Molière, et bientôt va paraître le Pastissier François, d’Audiger. Il n’ajoute

guère à Massialot, mais l’homme est néanmoins intéressant. Audiger, dès son plus jeune âge, parcourut non

seulement la France, mais l’Europe. C’est en Italie qu’il apprit la distillation des fleurs, des fruits en grains et la

préparation du chocolat. Il en revint avec une caisse de pois en conserve mêlés de fleurs, dont il fit présent au roi.

Celui-ci, émerveillé, fit la fortuen d’Audiger. Vers 1680, il ouvrait sur la place du Palais-Royal une boutique de

limonadier où la cour s'approvisionnait en liqueurs.

C'est les Plaisirs de l'Ile enchantée de Molière, et bientôt va paraître le Pastissier François, d’Audiger. Il n’ajoute

guère à Massialot, mais l’homme est néanmoins intéressant. Audiger, dès son plus jeune âge, parcourut non

seulement la France, mais l’Europe. C’est en Italie qu’il apprit la distillation des fleurs, des fruits en grains et la

préparation du chocolat. Il en revint avec une caisse de pois en conserve mêlés de fleurs, dont il fit présent au roi.

Celui-ci, émerveillé, fit la fortuen d’Audiger. Vers 1680, il ouvrait sur la place du Palais-Royal une boutique de

limonadier où la cour s'approvisionnait en liqueurs.

Chocolat, thé, café, les c’était là trois boissons... exotiques ! L’abbé de Choisy, racontant un repas qu'il fut en 1666,

termine ainsi : « après le dîner on but chacun un petit coup de rossolis, car on ne se connaissait alors ni café, ni

chocolat et le thé commencer à naître. » Ce n'est qu'en 1671 qu'un droguiste de Lyon publia un traité de l'usage du

caphé, du thé et du chocolate. Le fameux Francisco Procopio, le créateur du « Procope » n'ouvrit sa boutique

qu'en 1680.

termine ainsi : « après le dîner on but chacun un petit coup de rossolis, car on ne se connaissait alors ni café, ni

chocolat et le thé commencer à naître. » Ce n'est qu'en 1671 qu'un droguiste de Lyon publia un traité de l'usage du

caphé, du thé et du chocolate. Le fameux Francisco Procopio, le créateur du « Procope » n'ouvrit sa boutique

qu'en 1680.

13.-le Cuisinier moderne

Nous voici arrivés au XVIIIe siècle qui fut celui de la cuisine. Comme l'écrivit si justement Bertrand Guégan :

« A la mort de Louis XIV les gloutons purent pleurer la mort d'un glorieux confrère, les gourmets saluer l'aurore

d'une ère nouvelle. » Des petits soupers du Régent date cette exquise cuisine que, selon le mot de Frédérique II,

l'Europe adoptera et suivra avec le même zèle que les modes françaises.

« A la mort de Louis XIV les gloutons purent pleurer la mort d'un glorieux confrère, les gourmets saluer l'aurore

d'une ère nouvelle. » Des petits soupers du Régent date cette exquise cuisine que, selon le mot de Frédérique II,

l'Europe adoptera et suivra avec le même zèle que les modes françaises.

Le premier en date des ouvrages culinaires de l'époque et le Cuisinier moderne de Vincent la Chapelle. L'auteur,

dont nous ne savons pas grand-chose, avait été un chef de cuisine du chevalier de Chesterfield et il publia d'abord à

Londres, en 1733, son Modern cook. Deux ans plus tard, mandé au service du prince d'Orange, il en publia la

traduction à ses frais. La première édition du Cuisinier moderne, « qui apprend à donner toutes sortes de repas en

grand et maigre, d'une manière plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent... » est datée de La Haye, aux

dépens de l'auteur, 1735. Une autre édition paraîtra en 1742.

dont nous ne savons pas grand-chose, avait été un chef de cuisine du chevalier de Chesterfield et il publia d'abord à

Londres, en 1733, son Modern cook. Deux ans plus tard, mandé au service du prince d'Orange, il en publia la

traduction à ses frais. La première édition du Cuisinier moderne, « qui apprend à donner toutes sortes de repas en

grand et maigre, d'une manière plus délicate que ce qui en a été écrit jusqu'à présent... » est datée de La Haye, aux

dépens de l'auteur, 1735. Une autre édition paraîtra en 1742.

C'est de cet ouvrage que Carême dira : « le Cuisinier moderne est le seul livre digne d'attention parmi les

dispensaires antérieurs à l'Empire. » En effet, La chapelle vise à la simplicité. Il assaisonne avec modération.

dispensaires antérieurs à l'Empire. » En effet, La chapelle vise à la simplicité. Il assaisonne avec modération.

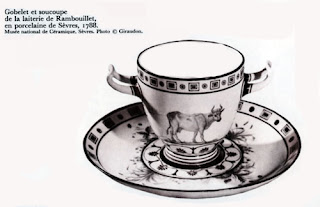

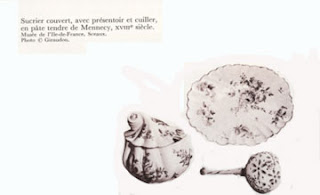

Sucrier couvert, avec présentoir et cuiller, en pâte tendre de Mennecy, XVIIIe siècle. Musée de l'Ile de France à Sceaux. photo Giraudon

14 Les Dons de Comus

L’an 1739, paraissait chez le libraire Prault les Dons de Comus, ou Les Délices de la Table, par François

Marin, cuisinier de Mme de Gesvres. La préface de l’ouvrage fut attribuée aux jésuites Brunoy et Bougeant.

Elle proclamait les mérites de la cuisine moderne (sans doute avaient-ils lu La Chapelle) et ceux de l’ouvrage

en des termes quelque peu littéraires et moins jésuitiques que métaphysiques. Cela fit sourire et même inspira

un pamphlet : »Lettre d’un pâtissier anglois au nouveau cuisinier françois. » Les éditions suivantes (il y en eut

cinq, la dernière en 1775) supprimèrent cette préface.

Marin, cuisinier de Mme de Gesvres. La préface de l’ouvrage fut attribuée aux jésuites Brunoy et Bougeant.

Elle proclamait les mérites de la cuisine moderne (sans doute avaient-ils lu La Chapelle) et ceux de l’ouvrage

en des termes quelque peu littéraires et moins jésuitiques que métaphysiques. Cela fit sourire et même inspira

un pamphlet : »Lettre d’un pâtissier anglois au nouveau cuisinier françois. » Les éditions suivantes (il y en eut

cinq, la dernière en 1775) supprimèrent cette préface.

Marin n’avait que peu d’imagination assure-t-on (bien des chefs d’aujourd’hui lui ressemblent) mais, du moins,

avait-il le goût de la cuisine, et son ouvrage peut être considéré comme le miroir de celle de son époque.

Lui non plus n’épice point trop. Il conseille de ne pas laver le poisson, selon le marinier qui prétend que

« poisson sorti de l’eau ne doit y rentrer » Mais aussi il apprécie la morue, et c’est chez lui que l’on trouve la

première recette de morue à la maître d’hôtel. Il emploie beaucoup le beurre en pâtisserie, conseille de laisser

mortifier les poulets quelques jours, cuit le vermicelle pendant une heure et n’oublie point les fromages !